Pinned Items

Recent Activities

-

北道場-書香讀書會

成立日期:2023.12.01

共讀時間:2026年1月19日晚上8:00點到9點30分

方式:ZOOM視訊

帶領人:莊琇紅

出席人員:莊琇紅、曾同學、李同學、玉紋、鍾老師

回饋:莊琇紅、曾同學、李同學、玉紋、鍾老師

記錄:新玲

截圖:琇紅

文章:【星雲大師全集1】六祖壇經講話 頓漸品品第八品

內容:**頓悟與漸修並非佛法本身的差別,而是眾生根器的差別。」

六祖慧能在此品中,透過與神秀弟子志誠、行昌、神會等人的對話,徹底說明禪宗的核心:

一切法不離自性,悟在當下,修在當下。

南頓北漸的真正意義

當時禪宗分成「南能北秀」兩大系統。

• 世人以為南宗主張「頓悟」、北宗主張「漸修」。

• 六祖指出:

• 佛法本無頓漸,差別在於人的根器利鈍。

• 法是一味的,悟性有遲速。

二、志誠來曹溪:戒定慧的兩種詮釋

志誠是神秀弟子,被派來「暗中聽法」。慧能一眼看出,並直接點破。

1. 神秀的戒定慧(漸修)

• 戒:諸惡莫作

• 定:自淨其意

• 慧:諸善奉行

這是「循序漸進」的修法,適合一般根器。

2. 六祖的戒定慧(頓悟)

慧能說:真正的戒定慧不離自性:

• 心地無非 → 自性戒

• 心地無癡 → 自性慧

• 心地無亂 → 自性定

三、行昌刺祖:無常與常的深義

行昌原是北宗派來刺殺六祖的俠客。

慧能不但不避,還說:「只負汝金,不負汝命。」

行昌大悟,後來出家。

四.神會問道:見與不見

十三歲的神會(後來的荷澤神會)來參六祖。

他問慧能:「和尚坐禪還見不見?」

六祖以杖打三下,問他痛不痛。

神會答:「亦痛亦不痛。」

慧能說:

• 我亦見亦不見。

• 見:見自心過失

• 不見:不見他人是非

這是禪宗「返觀自性」的核心。

1. 行昌的疑問

《涅槃經》說佛性是「常」。

但六祖卻說佛性是「無常」。

看似矛盾。

2. 六祖的解釋(極深妙)

• 佛性若是固定不變的「死常」,眾生永遠不能成佛。

• 所以說佛性「無常」——

因為它能轉、能悟、能成佛。

• 諸法若是斷滅無常,則沒有真常性可依。

• 所以說諸法「常」——

因為真常性遍一切處,不生不滅。

Post is under moderationStream item published successfully. Item will now be visible on your stream. -

台北道場-書香讀書會

成立日期:2023.12.01

共讀時間:2025年12月22日晚上8:00點到9點30分

方式:ZOOM視訊

帶領人:莊琇紅

出席人員:莊琇紅、曾同學、譯叶、李同學、玉紋、明娟

回饋:莊琇紅、曾同學、譯叶、李同學、玉紋、明娟

記錄:新玲

截圖:琇紅

文章:【星雲大師全集1】六祖壇經講話 機緣品第七品

內容:機緣品記錄六祖慧能大師與弟子們的問答。每一段問答都是「因機施教」——根據對方的根器、疑惑、時節因緣,給予最能令其開悟的一句話。這一品的精神是:悟心為本,修行為用;悟後起修,方能圓滿。

來善友讀書會 紀錄

時 間:2026年 01 月 05 日(星期一) 20:00 – 21:30

地 點:zoom 線上

帶 領 人:莊琇紅老師

出 席:曾廣慶老師、莊琇紅老師、曾譯旪老師、謝玉紋師姐、

德容師兄、Michelle師姐

讀書會主題:六祖壇經 第七《機緣品》

共讀書籍:

《星雲大師全集》六祖壇經講話3_第七機緣品,

包括:【經文、注釋】及【譯文】。另【問題講解】請自行閱讀。

共讀重點:(依【問題講解】的架構梳理)

機緣品係紀錄與弟子法達等人的機緣對話,點化破執。

一、 六祖大師在黃梅得法後的機緣:

(1) 六祖大師出身寒微,為一砍柴樵夫。在黃梅五祖弘忍座下言下大悟,得法傳衣。

(2) 六祖惠能大師開示無盡藏法師:「諸佛妙義,不關文字」。六祖大師自稱不識字,實為破除對文字的執著。六祖此舉並非否定經典,而是表達:「文字不是智慧的來源,心悟才是根本義理」。

(3) 六祖大師弘法時期,各地高僧及學者前來請益,包括:

法海 (論「即心即佛」)、法達 (論「法華要義」)、智通 (論「唯識」)、智禪 (論「如來知見」)、志道 (論「涅槃三昧」)等。

(4) 六祖大師興起「南宗頓覺」的開展,培育青原行思、南嶽懷讓等大師發展「五家七宗」,形成唐代禪宗的黃金時代。

(5) 六祖大師的修行啟示: 六祖一生遭遇迫害災難成為弘法助緣。得道者不逃避境界,境界成就道業。

二、 什麼叫做「即心即佛」:

(1) 「即心即佛」根本思想見於《華嚴經》:「心佛眾生、三無差別」即佛與眾生並無迷悟差別,而在一念之心。

(2) 「即心即佛」與「非心非佛」,兩者並無矛盾,而是不同角度的破執。

(3) 馬祖道一的教化智慧: 對初學者說「即心即佛」;對執著者說「非心非佛」;目的都在破除對語言概念的依賴。

(4) 「騎驢覓驢」的譬喻係指: 佛性不在外求,未覺悟者向外找佛,覺悟者回歸自心。

(5) 「前念不生即心,後念不滅即佛」。

三、 如何用禪來看待《法華經》要義?

(1) 《法華經》屬大乘圓教,實教;是佛陀一生說法的「本懷」。

(2) 《法華經》的宗旨在開示眾生,悟入佛之知見。

(3) 關於「一佛乘」思想,三乘只是方便說法,實則唯有「一佛乘」義理。

(4) 《法華經》的七大譬喻重點:

火宅三車 — 其涵義為: 方便引導,歸一佛乘。

長者窮子 — 其涵義為: 回小向大。

三草二木 — 其涵義為: 法雨平等,根機不同。

化城寶處 — 其涵義為: 暫歇,非究竟。

衣裡明珠 — 其涵義為: 本具佛性。

髻中明珠 — 其涵義為: 圓教非時不說。

良醫治子 — 其涵義為: 善巧方便救度。

(5) 六祖大師指出,「心迷法華轉,心悟轉法華。」;

真正的誦經在於口誦+心行;否則只是「被經轉」。所以,此句「即心即佛」,勝過誦經千部而未覺悟者。

四、 六祖大師對「唯識要義」的開示:

(註: 唯識中前五識為眼耳鼻舌身的感官認知,第六識為分別思維,第七是為我執,第八識為業力蘊識,及阿賴耶識。)

(1) 「唯識」核心為: 「三界唯心,萬法唯識」。心識是生死與解脫的根本。

(2) 「轉八識成四智」:

六祖大師的偈頌指出: 六識(分別)及七識(我執)屬因地可轉。五識(感官)及八識(阿賴耶識)則為果地成就。

真轉不在名相,而在不留情執。

(3) 心的力量:

心能造業、造境、造世界。

善惡、苦樂,皆從心起。

(4) 修心即是修一切法。

五、 「如來知見」與「四乘法義」

(1) 有四種知見層次:

凡夫知見: 因果、善惡

二乘知見: 緣起、解脫

菩薩知見: 空而不壞

佛的知見: 般若圓照

註: 修行並非否定前面層次,而是層層超越。

(2) 有四乘法義:

小乘: 聞法,「見聞覺知」

中乘: 解義,「悟法解義」

大乘: 修行,「依法修行,實踐佛法」

最上乘: 萬法不染,

(3) 如來知見的核心:

無我相、無人相、無眾生相、無壽者相。

超越分別對待,圓融平等。

六、 涅槃三昧的正確理解 (六祖大師 vs 南海的志道禪師,閱讀涅槃經十餘年)

(1) 涅槃並非指死亡,而是永生。

涅槃= 超越生滅的覺悟狀態= 「永恆的清靜覺性」

(2) 色身與法身的正解:

色身: 指無常、苦

法身: 法身非有非無。法身不等於斷滅。

「不要以為色身是無常,法身是永恆,若人有了斷常二見,不能學最上乘法。」

(3) 六祖的關鍵破執:

涅槃是覺悟狀態,非指死亡。

法身非有非無,法身不等於斷滅。

覺在當下,解脫不在未來。

七、 六祖大師如何建立一切教門(南宗頓教法門)?

(1) 六祖大師以自性三身佛建立教門。

(2) 六祖大師的教門很重視發四弘誓願。

(3) 六祖大師很重視摩訶般若波羅蜜。

(4) 六祖大師的教門很重視無相懺悔。

(5) 六祖大師提倡生活就是禪。

讀書會紀錄:

一、 聞慧:

文章朗讀:德容師兄、謝玉紋師姐、Michelle師姐

(詳附件_經文、注釋)

二、 思慧:

本次讀書會大部分時間作為機緣品經文、注釋及譯文共讀,其餘零碎時間做為機緣品中高僧禪師等人對六祖大師的請益討論,內容多為前述共修重點,此次省略逐字思慧記錄。

三、 修慧;

1. 曾廣慶老師:

《大般涅槃經》又作《涅槃經》、《大經》。凡四十卷,分為十三品,二十餘萬字。,主要闡述佛身常住不滅,涅槃常樂我淨,一切眾生悉有佛性,一闡提和聲聞、辟支佛均得成佛等大乘佛教思想。其理論與部派佛教中的大眾部義理頗有契合之處,與《般若經》、《妙法蓮華經》、《華嚴經》的義理、思想相通。

另針對「在《法華經》裡說,佛陀為『一大事因緣而出現於世』」加以說明:

《法華經》方便品云:「諸佛世尊,唯以一大事因緣故出現於世。」不是只有想要讓大家得到阿羅漢或辟支弗,為解脫生死輪迴而已,而是為了菩薩眾,行菩薩道能成就佛果,佛是為這一件大事而來世間的。經上說『諸佛世尊為開示悟入佛之知見,故出現於世。』『諸佛世尊為開示悟入一佛乘故,出現於世。』其餘經典之因緣不同,而出現於世。

仁王經上曰:「大事因緣故即散百億種色華。」

稱讚淨土經曰:「我觀如是利益安樂大事因緣說誠諦語。」

天台仁王經疏上曰:「大事因緣為玆出世,顯令眾生開示悟入佛之知見。法華以佛知見為大事,涅槃以佛性為大事,維摩思益以不思議為大事,華嚴以法界為大事。今此般若以成佛因果為大事,名字雖別其義一。」

另有一禪宗公案分享,名「廬陵米價」。又作「青原米價」。其意概謂佛法原本即是自己直接體悟之問題,既不宜向外馳求,更不應予以抽像化、觀念化。為避免學人產生此類抽像化、觀念化之謬思,遂特意以十足表現實際生活意味之「廬陵米價」來顯示「生活即事理」之佛法精神。久之,「廬陵米價」或「青原米價」一語遂成為禪門中用以表示佛法不離實際生活之慣用語。

2. 莊琇紅老師

《楞嚴經》卷五:「皆是我心變化現」,是彌勒菩薩在陳述自己悟入唯心識定後所說的一句話。意思是:十方世界、淨土與穢土、所有境界,無不是由「我心」所變現出來的。這句話是唯識思想在《楞嚴經》中最精煉、最震撼的表述之一。

「法身不滅」是佛教對佛陀「真實之身」的描述:佛的法身=真如法性,本來清淨、無形無相,不生、不滅、不增、不減。佛滅度後,消失的是肉身(應身),而法身永恆常住,遍一切處。

《無量義經》是一部在大乘佛教中地位極高的經典,被視為《法華經》的「開經」,以「一法生無量義」為核心,說明佛陀如何以無相之法,隨眾生根性而演說無量法門。

佛法本來是為不覺的凡夫而設說的。《機緣品》記錄六祖慧能大師與弟子們的問答。每一段問答都是「因機施教」—根據對方的根機、疑惑、時節因緣,給予最能令其開悟的一句話。

3. 譯旪師姐

《六祖壇經》機緣品心得:

昔釋迦世尊住世之時,在靈山會上拈花示衆。迦葉尊者,破顏微笑,默契於心。

世尊言:「我有正法眼藏,????槃妙心,實相無相,微妙法門,不立文字,教外別傳,囑咐摩訶迦葉。」此為禪宗之始。

《壇經》講的是頓悟自心法門。在機緣品????,諸位請法禪師,讀的是「了義經典」,卻提出自己「不了義」的盲點。

星雲大師也曾說:一理通,萬理徹。對經文一知半解時,無法了知真實義。就會停在原點躊躇不前。

故思惟法義很重要。口誦心行,即是????經。

「不斷百思想,對境心數起,菩提作麼長」:

指不怕念起,只怕覺遲。不管外境紛擾起落。覺性作主,如如不動,對境練心,煩惱即菩提。

佛光四句偈 及 普賢行願品迴向

「謹以此功德,迴向讀書會線上及線下同學,闔家平安,吉祥如意,阿彌陀佛」

六祖壇經_第七機緣品 讀書會圓滿

Post is under moderationStream item published successfully. Item will now be visible on your stream. -

台北道場-書香讀書會

成立日期:2023.12.01

共讀時間:2025年12月22日晚上8:00點到9點30分

方式:ZOOM視訊

帶領人:莊琇紅

出席人員:莊琇紅、曾同學、譯叶、李同學、美玲、新玲、玉紋、淑卿、

回饋:莊琇紅、曾同學、譯叶、李同學、美玲、新玲、玉紋、淑卿、

記錄:新玲

截圖:琇紅

文章:【星雲大師全集1】六祖壇經講話 懺悔第六品

內容:

讀書會主題:六祖壇經 懺悔第六品Post is under moderationStream item published successfully. Item will now be visible on your stream. -

台北道場-書香讀書會

成立日期:2023.12.01

共讀時間:2025年12月15日晚上8:00點到9點30分

方式:ZOOM視訊

帶領人:莊琇紅

出席人員:莊琇紅、曾同學、鍾同學、李同學、美玲、新玲、玉紋、淑卿、

回饋:莊琇紅、曾同學、鍾同學、李同學、美玲、新玲、玉紋、淑卿、

記錄:新玲

截圖:琇紅

文章:【星雲大師全集1】六祖壇經講話 坐禪第五品

內容:

讀書會主題:六祖壇經 第五坐禪品

共讀來源:《星雲大師全集1 》六祖壇經講話2 第五坐禪品

(詳附件:經文/ 註釋/ 問題講解)

共讀重點:

1. 《坐禪品》重要法義:

(1) 「善知識!何名禪定?外離相為禪,內不亂為定。」

(「禪定」=外離一切相叫做禪,內心不亂叫做定。)

(「禪」=不是身體不動,而是在一切境界不執著。)

(「定」=不是心念全無,而是心在動靜之中不散亂。)

(2) 「善知識!何名坐禪?此法門中,無障無礙,外於一切善惡境界 心念不起,名為坐;內見自性不動,名為禪。」

(= 頓教法門所說的坐禪,是無所執著而沒有障礙,在外對一切善惡境界不起念,這稱為坐;在內能見到自性不動,這稱為禪。) (「坐」= 心念不起 = 無所著 = 心不黏著任何境界 = 無所執著)

(「禪」= 內見自性不動 = 當下覺照 = 見性清淨)

(3) 「善知識!於念念中,自見本性清淨,自修自行,自成佛道。」

以上這《坐禪品》最後一句結語,是六祖惠能頓教法門(頓悟)的

核心精神。

(= 「在念念之中,得見自己的本性清淨,精進修持實踐,自然

能夠成就佛道。」)

(於「念念之中」=念頭來是自然的,關鍵不在有沒有念,關鍵在不要迷於念 = 不是等到沒有念頭,而是指在每個念頭生起的當下。)

(「自見本性清淨」= 因為覺性是先天的,念頭是後起的

= 不是由他人給你見性,而是在念頭起之時,自己就能見到自己的清淨本性。)

2. 如何坐禪?

(1) 「禪,是不能從坐臥之相去計較的。你會禪,則行住坐臥,搬柴運水,乃至揚眉瞬目,一舉一動,都可以頓悟,都可以見性。 因此,參禪求道重在覺悟真心本性。」(摘自《坐禪品_問題講解》)

(2) 參禪雖然不一定要打坐,但對初學者而言,坐禪仍是參禪的重要入門。

(3) 《坐禪品_問題講解》中提到八種坐禪的方法與常識,包含:

獨坐靜室、盤腿結印、著寬衣鬆帶、搖身搓手、裹膝周全、

平胸直脊、出氣和順、看心不分。

(4) 《坐禪品_問題講解》亦提出初學禪者需注意以下四項,分別是:

要明師指導、要自我察覺、要虛心無求、要把持中道。

(5) 《坐禪品_問題講解》建議,參禪打坐還未進入「定」境的時 候,可輔以「五停心觀」來治心,分別是:

-- 用不淨觀對治貪欲

-- 用慈悲觀對治瞋恨

-- 用因緣觀對治愚痴

-- 用數息觀對治散亂

-- 用念佛觀對治業障

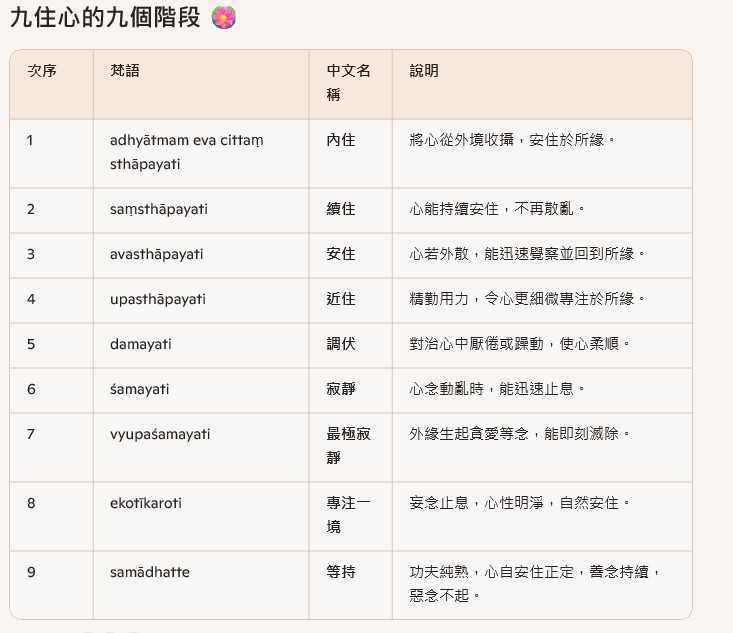

(6) 承上,以五停心觀為禪修的基礎,修行日後,可透過『九住心』來驗證自己的修行進度,分別是:內住、等住、安住、近住、調順、寂靜、最極寂靜、專注一趣、等持。

3. 如何知心如幻?

(1) 「心是生死的根本,心也是成佛作祖的力量。心有真心,有幻心,我們要『知心如幻』,真心才會現前。真心就是每一個人的本來面目。」 (摘自《坐禪品_問題講解》)

(2) 佛陀以十種比喻來形容我們的心,例 : 猿猴、電光、野鹿、盜賊、冤家、僮僕、國王、泉水、畫師、虛空大無邊。

(3) 「知心如幻,主要的,就是要我們莫以肉團心為心,莫以喜怒哀樂為心,莫以見聞覺知為心,莫以賢愚利鈍為心。我們不要以為心臟、肉團心是我們的心,喜怒哀樂是我們的心,見聞覺知是我們的心,好壞智愚是我們的心。其實,這都是幻心。」

(摘自《坐禪品_問題講解》)

(4) 「所謂真心,如《金剛經》說:「過去心不可得,現在心不可得,未來心不可得。」甚至於我們所造的罪業,在有為法的相上而言,罪業是存在的,但是,如果從真心本性上來說,罪業是空性的,妄心如果一滅,罪也就沒有了。」

(摘自《坐禪品_問題講解》)

(5) 『罪業本空由心照,心若滅時罪亦亡,心亡罪滅兩俱空,是則名為真懺悔』「如果你用無心證悟了自心本性,心的本體本來就是清淨的,是在聖不增,在凡不減的。」(摘自《坐禪品_問題講解》)

(6) 「我們的一念心中,具足十法界。」「我們的心時而佛祖菩薩天堂,時而地獄惡鬼畜生,一天當中不知在十法界中來去多少回。」「所以在我們的一心之中具足十法界。」「十法界中,每一界都有十如是,所謂『百界千如』,因此往往在一念之間,一念三千,如果不能知心如幻,就找不到真心了。」

(摘自《坐禪品_問題講解》)

4. 如何不著心?

(1) 「在〈坐禪品〉裡,六祖大師告訴我們如何參禪打坐,主要的就 是要我們「心無所住」;心無所住,就是不著心。」

(2) 「維摩居士告訴舍利弗打坐的要點有三:要不依身、要不依心、不依三界。」

其中,在【不依三界】的打坐要點提醒人們:「打坐時,對於

欲界、色界、無色界的種種好壞,均不可執取。因為心有所染,心有所住,心有所執,不容易和禪定契合。」

(3) 「只要我們能心無所住,一念不生,即使黃金也能消化;如果我們的心一直在回憶過去,貪著現境,幻想未來,真是滴水難消。因此,《金剛經》中說:『菩薩於法,應無所住。』

無住的生活才能任性逍遙,才能隨緣放曠。」

(4) 如何才能進入心真如門呢?有時候,我們用肯定的入門,肯定自己的信心、真心、悲心、道心,從肯定裡依真如門而入。

(5) 「你要知道在哪裡成佛?心一轉即是。」

(6) 「即使修禪,即使證悟神通,如果心有染著,還是危險的。」

(7) 「心有所住,就表示禪定的功夫還不夠。因為,住心容易生起瞋恨、貪欲、愚痴之心。住心就是心隨境轉,什麼樣的境界,你的心就跟著境界轉動。我們要想參禪,最要緊的是把握自己的心,讓它不妄動,能自我安住,不要在外境上住心,這是非常要緊的功夫。」

5. 妄固縛人,淨如何縛人呢?

(1) 所謂「至道」,也就是究竟的佛法;至道並無特別深奧之處,只要我們能捨離分別心,把是非、善惡的觀念去除,當下自能「洞然明白」。

(2) 「不分別」並不是要我們完全沒有是非好壞的觀念,而是要我們用無分別心,用平等的觀念來看待世間的差別對待。世間的是非、好壞、善惡、有無,如果你執著它,就會成為障道因緣,因此學佛修行,有了煩惱、妄想固然不好,如果一心執著於求證真如涅槃,這也是一種病態。

(3) 因此佛法的一切修行,例如念佛、參禪、禮拜、布施、持戒等,當你得度以後,這一切法門也一樣要放下。你不放下,執著參禪,執著打坐,又如何能解脫自在呢?

(4) 修淨土念佛法門的人,念「阿彌陀佛、阿彌陀佛」,為什麼要念佛?為了要對治心裡的煩惱、妄想,也就是要用念佛的正念來對治妄念。但是念佛的一念也是執著,正念也還是有念;因此,最高的境界,就是要用無念來對治正念,也就是說,真正的念佛要念到「念而無念,無念而念」,這才是真的念佛。

6. 如何能不見別人的是非、善惡、過患呢?

(1) 「學佛修行的人,和別人相處,『要觀德莫觀失,要隨順莫違逆』,凡事看好的一面,不要太計較過失。」

(2) 如何才能不見別人的是非、善惡、過患呢?最要緊的,是要淨化自己的心,淨化自己的看法。也就是要有如下八種心:

平等心、慈悲心、廣大心、空無心、般若心、感恩心、助道心、惜福心。

(3) 六祖惠能大師提倡參禪,禪不一定要坐著參,重要的是把禪融入到自己的思想觀念裡,融入到自己的生活裡。禪能溝通人際、物我的關係,禪能把我們帶入到一種滿足、安樂、平等的世界裡,禪是幫助我們證悟真如自性的。

7. 何名禪定?禪定是什麼意思?為什麼有這一個名稱?

8. 禪者如何才能內外一如?

9. 「說時似悟,對境生迷」,如何能對境界不動心?

10. 什麼是外禪內定?

11. 今日禪者的毛病在哪裡?

以上第七項至第十一項,請共修同學詳讀《坐禪品_問題講解》本文,這裡暫時省略重點摘要,坐壇品的問題講解字字珠璣,期能依因緣觀機逗教。

讀書會紀錄:

一、 聞慧:

文章朗讀:德容師兄、謝玉紋師姐 (詳附件)

二、 思慧:

1. 莊老師問:

(1) 我是初學禪,如何能內心不亂,雜念不生?

(2) 若雜念生,要壓它嗎?

(3) 若雜念無,就想睡了,這是正常嗎?

曾老師答:

能立大乘無上法,

仁為世間良福田。

(前面所述) 1、2、3項,都是初機眾正常的狀態。

2. 鍾老師問:

禪修雜念是修行中很正常現象,處理方式不是壓抑或排斥,而是覺察(知道有念頭)、不追隨(不跟著想)、不評判(不煩惱),然後溫和地將注意力帶回當下(如呼吸、身體動作或法門),或觀察雜念的內容,讓它自然消散,透過練習,心會逐漸穩定。

關鍵是保持耐心和毅力,將禪修融入生活,而非與雜念對抗。

以上這種態度對嗎?

曾老師答:

善導《往生禮讚偈》謂,日中之時,依《觀經》十六觀行,

且誦日中偈,偈文云︰「人生不精進,無常須臾間。勸諸行道眾,

勤修乃至真。」

禪修中,起雜念是正常的,中文有句名言 : 但求放心,只要趕快

把放失的心抓回來,就好了。 善覺察、善護念此心,找回所緣境,

繼續入觀住修。一柱香即出禪。 初階不需久坐,"入住出"練習久了,

習慣了。縱使不起坐,也可以變換自己的所緣境。 知道雜念生起,

但求放心即可。 如果氣息起伏,自然是再調息調心了。

3. 彭新玲問:

1: 請問「正確」禪修後,應有的五蘊境界是什麼?

2: 「不正確」禪修的五蘊境界,又是什麼?

3: 需要有善知識或師父在旁的意義是為了預防所謂「走火入魔」?

實際情況會發生什麼?以上請教曾老師,謝謝!

曾老師答:

1. 正觀五蘊,就是要觀照五蘊皆是因緣和合、無常變化、無有實體的

假名安立。體證五蘊的無常、苦、空、無我,以般若智慧破除對

「我」的執著,證入解脫之道。

2. 謂諸眾生於色受想行識五陰起四顛倒,是「不正確」的五蘊禪觀。

於色多起淨倒,於受多起樂倒,於想、行多起我倒,於心多起常

倒,為令眾生修此常樂我淨四觀,以除四倒,即是修行三十七道品

之”四念處” 也。

3. 「走火入魔」是指修行過程中,因心態偏差或過度執著,導致身、心出現異常現象,如身體的精神混亂、幻覺、情緒失控等。心靈的執著、嗔恚,於佛理起不正解,破戒破齋,謗經謗法,謗三寶,出佛身血,破和合僧等五逆,不得出離。佛教稱之為「入魔障」或「心魔」。

是故禪修中,最好有人護法、護壇。有善知識更佳,以免不識佛理、禪機,誤入歧途,愈走愈偏。或在深度冥想中,走火入魔,身體不由自主的顫動,”靈動、氣動"。有人守心不住,倒頭就睡,威儀盡失。

最重要的是禪修,也是聞思修的次第,善知識引入層層的覺觀次第,經由不斷的覺察與觀照,逐步證入解脫道。

三、 修慧:(依發言序)

1. 鍾老師:

禪修雜念是修行中很正常現象,處理方式不是壓抑或排斥,而是覺察(知道有念頭)、不追隨(不跟著想)、不評判(不煩惱),然後溫和地將注意力帶回當下(如呼吸、身體動作或法門),或觀察雜念的內容,讓它自然消散,透過練習,心會逐漸穩定。關鍵是保持耐心和毅力,將禪修融入生活,而非與雜念對抗。

《六祖壇經》第五品(坐禪品)的重點是破除對「心」、「淨」和「不動」的執著,闡釋真正的禪定是「外離一切相(不見他人是非),內心不亂(自性不動)」的「外禪內定」境界,強調「真心本性清淨」,並非執著於形式的「靜坐」或「觀心/淨」,而是在日常行住坐臥中,念念不離自性,不住相,就能當下成就佛道。

2. 莊老師:

「一切世事」:不分善惡、不分順逆、不分大小,世間所有境遇都在其中。「菩薩修行處」:菩薩不離世間,不逃避人事,正是在矛盾、衝突、繁瑣、平凡之中,修智慧、修慈悲。

這句話其實呼應了《華嚴經》裡的精神:「心佛及眾生,是三無差別」。世事即佛事,眾生即道場。

「世事即佛事」:佛法不離世間法。世間的一切事務——家庭、工作、社會、政治——都可以是修行的契機。佛事不是只在寺院裡舉行的法會,而是日常生活中的每一個互動。

「眾生即道場」:道場不只是佛寺或壇城,而是所有眾生的心。每一次與人相遇、每一次互動,都是菩薩修行的場域。眾生的苦難、喜樂、矛盾、衝突,都是菩薩實踐慈悲與智慧的地方。

(以下如坐禪品境界之偈語分享:)

佛性不從心外得

心生便是罪生時

我本求心不求佛

了知三界空無物

若欲求佛但求心

只這心心心是佛

Post is under moderationStream item published successfully. Item will now be visible on your stream. -

台北道場-書香讀書會

成立日期:2023.12.01

共讀時間:2025年12月8日晚上8:00點到9點30分

方式:ZOOM視訊

帶領人:莊琇紅

出席人員:莊琇紅、曾同學、鍾同學、李同學、美玲、新玲、玉紋、淑卿、

回饋:莊琇紅、曾同學、鍾同學、、李同學、美玲、新玲、玉紋、淑卿、

記錄:新玲

截圖:琇紅

文章:【星雲大師全集1】六祖壇經講話 定慧品第四

內容:六祖壇經講話-定慧品第四,,曹溪的修行法門為何?在〈定慧品〉裡告訴我們:第一、以無念為宗;第二、以無相為體;第三、以無住為本。可以說,曹溪的修行法門是以「無」──無念、無相、無住為宗要。

?分享及回饋?:

主 題:六祖壇經__第四定慧品

共讀來源:《星雲大師全集1 》六祖壇經講話2__第四定慧品 (詳附件)

共讀重點:(以下摘自星雲大師全集之壇經_第四定慧品_問題講解)

1. 六祖壇經之定慧品,集錄六祖大師為大眾開示「定」與「慧」體用不二的法義。也就是說明曹溪的修行法門是以定慧為本,而定慧是一體的,定是慧體,慧是定用,即慧之時,定在慧;即定之時,慧在定。

又說此修行法門是以無念為宗,無相為體,無住為本。

2. 六祖惠能大師一生駐錫曹溪,因此又號「曹溪大師」,他所指導的修行法門,就叫「曹溪法門」。該法門是以「無」¬¬-- 無念、無相、無住為宗要。

3. 一般修行的人,像持戒、布施、念佛、誦經、持咒等,主要都是求現世的安樂。而六祖的曹溪法門,不是要我們只求現世的安樂,而是要我們求證永恆的生命,證悟自己的本來面目。

4. 這裡所講的「無念為宗」,就是要「念而無念」,要「一念不起」。

一般人每天生活在「妄念」裡面。時而念這,時而念那;淨土宗甚至教人念佛。念阿彌陀佛主要就是要用「正念」來對治「妄念」。

5. 如果沒有「妄念」,又何必要「正念」?因此到最後要「無念」、

「不念而念,念而不念」,所謂「一念不起」,那還有什麼「正念」呢?

6. 「無念」的境界是:

(1) 對過去的境界不要追憶。(修定)

(2) 對現在的境界不要貪著。(修戒)

(3) 對未來的境界不要幻想。(修慧)

「無念」實際上就是修「戒、定、慧」;

對人沒有愛恨,對境界沒有貪著;

能夠「無念」,則生活裏能「隨喜」、「隨心」、「隨緣」。

7. 所以「無念」就是「不執著」,不執著才能進步。佛教講「法無定法」,就是不執著有,也不執著無。無念不是什麽都不念,所謂「不念而念,念而不念」,「無念」才能真正擁有更寬廣的世界。

(註): 決疑品:「念念之間沒有窒礙,常能見到真如本性的真實妙用,這就叫做功德」。

8. 曹溪的另一宗要是「無相為體」,我們被「相」所迷惑,而產生顛倒幻想,因此要以「無相為體」,處一切相而離一切相;

也就是離一切「色、身、香、味、觸、法」;

要明白《金剛經》所說:「凡所有相,皆是虛妄。」;

離開了妄想,才能證悟「實相」。

9. 因此,真正「無相」的修行,就是要去「建設水月道場,大作空花佛事,降伏鏡裡魔軍,證悟夢中佛果」。

10. 曹溪第三個宗要是「無住為本」。也就是《金剛經》所說「應無所住而生其心」。我們的心每天大部分都是住在「五欲六塵」裡。你的心有所住,就有所限制,就有一定的範圍。

11. 「無住」就是「無所不在」,如同月亮太陽。

因此,我們要「不住境」,就是不住在「境界」上,不住在「相」上,

不住在「念」上,不住在「有」上,不住在「無」上,甚至也不住在「無無」的上面。那麽,我們住在哪裡呢?我們住在「無住」的地方。

12. 如何才能達到「無念、無相、無住」的境界?就是要「定慧雙修」。

13. 在《六祖壇經》的〈定慧品〉中,惠能大師開宗明義說道:「我此法門,以定慧為本。」又說:「定慧一體,不是二。」

所謂「定」,就是要我們遇境不動心、不氣惱;

所謂「慧」,就是要我們談吐、做事都能運用得體,都能如法,

那就是智慧的妙用。

14. 定與慧的關係,「定是慧體,慧是定用」。

「定」和「慧」本是一體,由「定」發「慧」,

所以「定」是「慧」的體;「慧」,是一種方便、權巧、妙用,

所以「慧」是「定」的用。

「定」與「慧」如同鳥的雙翼,有雙翼就能飛翔,

人有了「定」、「慧」,就能夠解脫。

(註):《涅槃經》說:「定多慧少,增長無明;慧多定少,增加邪見。」

15. 神會大師曾經問道於六祖,說:「先定後慧,先慧後定,定慧先後,何者為正? 六祖回答:「常生清淨心,定心而有慧;於境上無心,慧中而有定。定慧等無心,雙修自性證。」

「定慧等持,任運雙修」,這是說明定與慧的關係,也是定、慧修行的要領。當在發慧的時候,定就在慧中;當在入定的時候,慧也就在定中。如果明白這個道理,就是定慧均等修持。

16. 六祖《定慧品》中的自悟修行,強調「定慧一體,不二之法」,核心在於「無念」為宗、「無相」為體、「無住」為本,指在一切境遇中保持心性清淨不染,不起執著,頓悟自心本具佛性,而非刻意追求靜坐、息滅妄念,這樣才能真正達到解脫,做到「自識本心,自見本性」的頓悟修行。

17. 「定慧品」闡述定與慧的關係,強調定慧不二、頓悟自心,

而「一行三昧」是六祖對定慧的具體開示,指在任何時間、地點(行、住、坐、臥),都能保持心不住法、不住相,即是「定慧等持」的境界,而非「坐著不動、不起妄念」。「一行三昧」是頓悟法門的核心要義。

18. 佛教主張「解行並重」,尤其重視「體證」,所以學佛必須要修行。在修行的過程中,往往會出現障礙修行的因緣。根據《六祖壇經》記載,障道因緣有三:口說不行、心行歪曲、於法執著。

以現實社會而言,障道因緣中最主要的是「心」,定慧品記載有十二點形成障道的因緣,提供世人警惕。

讀書會紀錄:

一、 聞慧:

文章朗讀:德容師兄、易美玲師姐 (詳附件)

二、 思慧:

1. 莊老師問:

謝謝兩位的聲音布施。今天我們讀了定慧品,在修行部分,「佛說一切法,為度一切心,若無一切心,何用一切法?」所以那顆心很重要,有如何把心找好?星雲大師在《六祖壇經講話》用淺顯易懂的白話說明十二顆心,還有解行並重。講到一行三昧,還有提供自我修行的方法。自我觀照、自我更新、自我離相、自我實踐。六祖壇經經典中

所強調的生活實踐,和星雲大師提倡的「人間佛教」真得很相通,也都是要靠自己來修行。曹溪的修行法門,是以「無念」不要著相為宗要。而針對定慧品的修行及實踐方式,想請曾老師對此再給我們解說分享。

曾老師答:

曹溪法門就是六祖的修行法門,以「無念為宗」、「無相為體」、「無住為本」,基本上無念、無相、無住,都是在延伸金剛經的「心無所住」,「無住身心」,這就是六祖惠能所講的修行法門。建議大家把「無念」當作是「不要去想」、「不要東想西想」。後面講到「一行三昧」,就是「無念」的意思。「自心一處」也是「無念」的意思。無念就是不要著相,先修「無我觀」,也就是「無相為體」,也就是金剛經的「無住生心」。無念的境界就是過去不要追憶(修定),現在不要貪著(持戒),未來不要幻想(修慧),這是星雲大師的解釋,所以「無念」基本上在修「戒定慧」。

2. 美玲師姐問:我們在經文上看到,道是要流通的,不然會生窒礙? 也曾在經文中讀到維摩詰居士曾提醒(喝斥)舍利佛,不要什麽都不想?這是否與所謂「無想」的修行方式,是相違背的?

曾老師答:基本上「無念」的這個念字,就是念想的意思,無念就是不要再東想西想。維摩詰居士和六祖惠能的說法基本上是一樣的。也就是你在坐禪的時候,不要只有孤坐,不要什麼都不想,而是在坐禪的時候,要「定慧等持」。惠能大師的修行法門也多引申維摩詰經及金剛經等經典而來。

大家要記得維摩詰經的最後一句話:「善能分別諸法相,於第一義而不動」。就是我們對於所有的法相都要清清楚楚(即「善能分別」)。對所有經典的真義,所謂的「共法」和「不共法」,「一」和「義」,要了解到不增不減,要了解哪一個法是好的法,哪一個法是「直法」(即第一義),哪一個法是迂廻的法。很多人對「第一義」的解釋不同。我的解釋是,因為我們在學佛,我們要把「第一義」定在最高標準,也就是將「第一義」解釋為「一佛乘」。

我們在「世間法」裡面,「善能分別諸法相」,對於「成佛」的這個宗旨,這個最終目標就是「如如不動」。

(按:《六祖壇經》是禪宗惠能大師的語錄,強調「頓悟成佛」,直指明心見性;《維摩詰經》則是大乘經典,以維摩詰居士的“不二法門”來破除二元對立, 闡述世間與出世間無別的智慧。

《壇經》深受《維摩經》影響,尤其「不二法門」和「即煩惱是菩提」

等思想,皆源自《維摩經》,《壇經》被認為是《維摩經》的實際應用與

詮釋,其「不二」理念與禪宗的頓悟法門互相結合。)

(按:「善能分別諸法相,於第一義而不動」是出自《維摩詰經》的佛教語句,意指一個人能夠清楚明了世間萬物的種種現象(善能分別諸法相),但內心卻不為其所動搖、執著,而是安住於究竟的真理(於第一義而不動)。這是一種最高境界的修行狀態,既能覺知現象,又能不被現象所染,保持內心的清淨自在。 )

3. 莊老師問:

《定慧品》是六祖惠能大師修行的心得分享。定慧品中也提供了自我觀照的修行方法,觀照、更新、離相、平等觀,還有自我實踐。請老師多加解釋,定慧品是否可以成為人們修行法門的依據?

曾老師答:

大家在學六祖壇經,禪宗惠能大師提倡頓教,這是惠能大師把自己提高到證得佛果的位置。星雲大師在信眾皈依時,也告知人們要大聲唸出「我是佛」。這個把自己提高到佛的作用是,當你是佛的時候,你會不守戒嗎?當你是佛的時候,你自然就會把自己提升到「菩薩摩訶薩」,提高到「等覺妙覺」的境界。也就是當你認為你是佛的時候,就不會去計較「人間糟糠味」了。當你把自己當成是佛的做法,就是如惠能大師的「頓教」。

如同《定慧品》中的第一句話:「善知識!我此法門,以定慧為本,大眾勿迷,言定慧別。」我們在佛學的三學講戒定慧,惠能的頓教法門以「定慧為本」,我們要注意的是,難道惠能不談「戒律」嗎?其實是因為頓悟的觀點,已將人提高到佛果的位置,而禪戒屬於『仍在修行』的階位。你在定的時候一定要有慧,「即慧之時定在慧,即定之時慧在定」,大家要背起來。

(按:「戒定慧」三學是佛教修行的核心基礎,分別代表持守戒律(戒學)、修習禪定(定學),以及從禪定中獲得智慧(慧學)。這三者是循序漸進的關係,透過持戒來攝心,再從攝心而得禪定,最後透過禪定生起真實的智慧,以斷除煩惱、達到解脫。 )

(按:惠能強調「定慧為本」而非忽略戒行,而是主張在頓悟法門中,

戒、定、慧是不二一體、當下具足,不需外求或分階段次第,

其核心是「離相」、「無相」,直指人人本具的清淨自性。

惠能認為談戒定慧就是有相法,是漸修,會迷失真心;

而惠能所說的定慧是從不生滅的自性中起修,自然含攝一切清淨的戒律,

達到「諸惡莫作」的實義。)

4. 莊老師問:

在壇經中,「定」與「慧」是否是禪修的主要用途?即禪修是否一定要定和慧為一體?

曾老師答:

「定和慧」在講修行的成果,惠能主張頓悟的法門,所以惠能多講果位的(層次);「止和觀」在講修行,「止」到最後得到「定」,「觀」到最後得到「慧」。所以「定、慧」在講「止、觀」的成就。所以我們一定要透過「止和觀」來達成「定和慧」的成果。

惠能的頓悟也是從漸修而來,大家從定慧品去思考為何惠能要去提倡頓悟,禪修是一定要修的,禪修是菩薩道的第五次第,我們要把讀過的全部經典,如世俗締、第一義諦等。佛教最終目的是要給自己一個說法,把所有的經典義理組織起來,連貫起來。自己要把佛法要把佛法的邏輯與哲理建立起一個完整的思想體系。

(按:止觀 ,意指止息妄念(定)與如實觀察(慧),是佛教中實現定慧等持、 斷惑證悟的關鍵方法,天台宗尤其重視,並將其融入日常行住坐臥,

達到「止惡修善、自淨其意」的境界。 )

5. 莊老師問:

正:如實、正確,不偏不邪。

遍:普遍、周遍,無所不知。

知:智慧的了知,洞察事物的本質。

三者合起來,「正遍知」就是佛陀的智慧,能如實、無誤、無漏地遍知一切法。

曾老師答:

正遍知(Samyak-sambuddha,Samma^-sambuddha)︰音譯為三藐三佛陀,也寫作正遍知,意譯又作正等覺者。指「完全正確的覺者」。有時也在這詞彙上加「無上」(anuttara,阿耨多羅)來形容。佛的覺悟與聲聞緣覺的覺悟不同,是最圓滿、最正確的。為了和聲聞緣覺有所區別,所以稱為正遍知。他開悟的內容就是阿耨多羅三藐三菩提或阿耨菩提(無上菩提)。與聲聞菩提、辟支菩提是有區別的。

三、 修慧:(依發言序)

1. 鍾老師:

《六祖壇經》定慧品第四的主要重點是確立「無念為宗、無相為體、無住為本」的禪修原則,強調「無念」並非斷絕所有念頭,而是指「無諸塵勞之心」(沒有妄想邪見),同時要「念真如自性」。此品說明了定慧一體、見性成佛的道理,即「六根雖有見聞覺知,不染萬境,而真性常自在」,這便是《金剛經》所說的「能善分別諸法相,於第一義而不動」。

再者,〈定慧品〉的重點在於闡釋「無念」為宗、「無相」為體、「無住」為本的禪宗核心思想,強調心不執著於善惡、萬境,不隨六根(眼耳鼻舌身意)攀緣,以真如自性起用,於萬法中不動,達到定慧等持、明心見性,直了成佛的境界,並破除眾生執著於「有」念或「無」念的錯誤觀念。

無念、無相、無住是互相連貫、彼此依存的。若能無念,心就不會有所執著,也就能無住;若能無住,就不會再產生不正確的念頭和相。這三個概念都指向「定慧不二」的境界,是修行上的重要目標。

2. 曾老師:

詩惟會者能說,心惟知者乃明。

言惟善者能遠,意惟智者乃深。

禪惟參妙者得契,法惟體道者克彰。

頓教是果位上覺,漸修乃因地積功。

3. 美玲師姐:

如如本性自具足

來去無我廣長舌

善法深妙入我心

友朋建在善妙會

讀懂ㄧ顆原明理

書展亙古今會之

會無所會常千古

4. 莊老師:

曹溪修無念相住,

識定慧體本同一,

試問菩提道場人,

一行三昧證悟者,

示現解行並重修,

祈求善友一膀力,

助我真心本性悟。

「離可頓悟」可以理解為:真正的覺悟,不在於「可」或「不可」的判斷,不在於追求某個瞬間的「頓悟」事件,而在於超越這種執著。

5. 淑卿師姐:

定而後能靜

靜而後能慮,

物有本未,事有終始。

6. 另分享曾譯叶老師皈依偈頌,同彰定慧品法喜:

皈敬星雲大師頌。 2019/7/21,

佛光山優婆夷 學謙。

茫茫娑婆世,何處是歸途 ? 大師賜因緣,慶作䆁迦子。

心續澎洶湧,信受謹奉行。 賜名為學謙,熱淚流滿面。

「我是佛」存心中,盡菩提前誓能持。

人身今已得,六根皆具足。 彰顕清淨性,分明了生死。

三藏十二部,深般若智藏。 解行當並重,花開証果時。

學法隨法行,謙忍當受益。

菩提道般若慧慈悲行願修習,

妙德妙首妙吉祥,文殊滿殊曼殊師利尊,

是無等師最勝子,荷佛一切事業擔;

真觀清淨觀,廣大智慧觀,悲觀及慈觀,常願常瞻仰。

優婆夷學謙,少福少慧少供養,唯願具大悲心者

圓通大士,不捨矜憫,善護念,善付囑,慈悲攝受。

7. 彭新玲:

禪說明心見性

淨說發願西方

星雲說我是佛

我說阿彌陀佛

四、 佛光四句偈 及 普賢行願品迴向

Post is under moderationStream item published successfully. Item will now be visible on your stream. -

台北道場-書香讀書會

成立日期:2023.12.01

共讀時間:2025年12月1日晚上8:00點到9點30分

方式:ZOOM視訊

出席人員:莊琇紅、曾同學、鍾同學、譯叶、李同學、美玲、新玲、玉紋、淑卿、蔡老師

截圖:莊琇紅

回饋:莊琇紅、曾同學、鍾同學、譯叶、李同學、美玲、新玲、玉紋、淑卿、蔡老師

朗讀:德容、玉紋

記錄:新玲

文章:【星雲大師全集1】六祖壇經講話 決疑品第三

內容:星雲大師在《全集1》〈六祖壇經講話〉的〈決疑品第三〉中,闡述了六祖惠能大師對韋刺史的疑問解答,核心在於 「功德不在外在布施,而在自性見性」,並進一步說明念佛往生西方的真義:淨土不在遠方,而在心地清淨之處。

?分享及回饋?:

莊琇紅?:進一步說明念佛往生西方的真義:淨土不在遠方,而在心地清淨之處。惠能大師又說:「善知識!大家都要依照偈頌修行,來見取真如自性,直接了當成就佛道,時間不會等待人的。願共學共參共登地。

一、 聞慧:

文章朗讀:德容師兄、謝玉紋師姐 (詳附件ㄧ)

二、 思慧:

1. 莊老師問:

大家聽完文章後要決心奉行了嗎?在這篇經文中,韋刺史問了很多我們學佛也會有的懷疑。我想請教曾老師的是,光念佛就能往生西方極樂世界嗎?還是要像文章所說的三十七道品(十善/十不善及唯識),壇經也說到八識中的唯心論,讓心(自性)回來覺照自己。很多人念佛都不願了解經典的意義,請曾老師再給我們提醒警惕。

曾老師答:

念佛是否能往生西方,往生西方一定要信願行。然後一定要有善根福德因緣,不是光念佛就可以。有善根福德因緣後,還要累劫修行,如此你念的佛號才有功力(力量)。就像出家的大師們,念一句佛號,比我們凡夫眾生念得更有效,就是因為功德的差別。我們念佛要有善根福德因緣,有累劫修行,還要「一心不亂、念念相續」。若為「無念,念而無念」,則是屬於禪宗思想,

2. 莊老師問:可否請曾老師多加解釋「禪宗」與「淨土宗」的差別?

曾老師答:禪宗講的是「明心見性」,講的是「頓」;禪宗不立文字,哪還有念佛二字,所以禪宗不強調念佛。(禪宗強調修行的根本在於以心傳心的「心法」)(即核心在於:「功德在自性見性」)。

大部分人修淨土宗,持「信願行」,這個信是不夠的。大家在講信心的問題時,很多人是無法通過信心的考驗的。所以釋迦摩尼佛說,淨土宗是個難信的法門。所以佛陀才會告訴舍利佛說有西方極樂世界的這個法門。阿彌陀經說,我們若要去西方極樂世界,這三十七道品一定要修好。不然縱使你到西方極樂世界,你是無法花開見佛的。《觀經》也說,九品往生,每個人在因地修行的時候,這三十七道品要先修好。

(按「三十七道品」:是佛教根本修行法門,是成就一切禪定、智慧、解脫的基礎;包含:四念處、四正勤、五根、五力、七菩提分、八正道),透過戒定慧,培養信願行的資糧,培養慈悲心,才能達到與阿彌陀佛因緣相應,具足往生條件。

再者,信願行若三者缺一,容易退轉,難證上品)

你是上品、中品、下品,去到西方極樂世界,花開見佛的時間是不一樣的。大家可以去看《觀經》,願力要夠。

另外,淨土法門有「十疑問」,很多人並不知道這十個疑問,也不知道這十個疑問的解答。所以一般人只是悶著頭淨顧著要去西方。

(所以我們要試著了解這「十疑問」及其解答)

3. 莊老師問:

「功德原本就在法身之中,不在事相上求。」可否請曾老師多加解釋?

曾老師答:

「功德在法身之中」此為惠能大師所定義。功和德,例如造橋舖路等德高望眾、積善善人功在鄉里、功在國家。造福子孫、庇佑子孫等就是福德。

梁武帝建廟七百多所,供養僧侶數十萬,翻譯經典等奉獻;尤其梁武帝寫的《梁皇寶懺》的懺法,為後世的懺法法會之始,《梁皇寶懺》亦成為第一部最圓滿的懺法。然達摩祖師稱梁武帝「毫無功德」,此處「毫無」之說,應指其功德「有漏」,因為「有相」,即「有我相、人相、眾生相、壽者相」之故。故認為梁武帝應有其功德,只是功德有漏。

4. 莊老師問:

如果我們學佛修好,例如做到三十七道品,會到達修行的什麼程度?應該屬於無漏嗎?「決疑品的成就佛道是指在成佛的路上面,有正信自然會得到果位。」,我們若修得眼耳鼻舌身,及意根清淨、以及修持三十七道品等,如此修好之功德是否可無漏,而心也就清淨?

曾老師答:

清淨是自己心的境界,無關他人。清淨心是一個很高的修行。例如:「守戒清淨」:守住自己的德行,無關別人是否影響自己。我們「布施清淨」:指無四相 (即無我相、無人相、無眾生相、無壽者相),以及三輪體空。

所以自己清淨就好。忍辱精進也是,學習泰山崩於前,而面不改色。以及「八風吹不動」。

另「三聚淨戒」是菩薩道。若我們能做到「持戒清淨」,即守菩薩戒、五戒、十戒等戒律,再加上眼耳鼻舌身意的六根清淨,起心動念都不可以有,貪嗔痴在起心動念產生前,就要注意修好。

如此維繫的心很清淨,也等於禪宗的「參話頭」,指話還沒說出口的念頭。修戒也是一樣,起心動念都要清淨,戒行就會清淨。譬如守金錢戒,連起心動念都不可有妄念,而不是不碰金錢的往來。心清淨很難修,是很高的境界。如果能清淨而無漏,才有功德。

(註「三輪體空」是布施的最高境界,指不執著於布施者、受布施者及布施的物品)

(註「八風」指生活中常遇到的八種境界:「稱、譏、毀、譽、利、衰、苦、樂」。)

(註「三聚淨戒」是菩薩戒的核心,指菩薩應持的戒律有:攝律儀戒(止惡)、

攝善法戒(修善)、攝眾生戒(利他))

5. 莊老師問:最後六祖說,直接了當成就佛道 是指在菩提道路上走嗎?

曾老師答:

惠能大師說善知識,大家都要依照他的<無相頌>修行,來見取真如自性,直接了當,成就佛道。佛道指在成佛的路上,指尚未成佛,也還未證得果位。

莊老師:所以這篇決疑品是要增加我們的信念,把一般人學佛的懷疑拿出來討論,增加我們學佛的正信。有正信,(行解並行)自然而然(終究)可得到果位。持續往這條路做就對了。

三、 修慧:(依發言序)

1. 鍾老師:

《壇經》第三品(疑問品)的重點是區分「功德」與「福德」,並強調修行應以「見性」為根本,而非外在的布施供養。其核心觀點包括:「見性是功,平等是德」,以及「念念無間是功,心行平直是德」。

六祖強調,真正的功德是從內心體悟,是通過修行達到見性與平等的境界,而非僅靠外在善行積累的福報。另外,福德與功德不同:世人常將兩者混淆,但《壇經》中區分清楚,關鍵在於是否「見性」。

同時,在〈無相頌〉的教導,六祖教導〈無相頌〉的內容包含:

心平何勞持戒,行直何用修禪,恩則孝養父母,義則上下相憐等, 強調:修行應從心而起。

2. 蔡老師:一切還需再了解經典及無相頌後,持續學習。

3. 譯叶老師:

學佛要先建立時間軸和空間軸,這是一個宇宙,東西南北都是方便之說;如果我們在東邊就會說另一邊是西邊,這些說法都是因為站在自己的角度,方便讓我們指出來,而不是真正有這個方位。所以剛開始學佛的時候,我就會先建立所謂過去現在未來。這些(時間空間方位之說)都是因應每位成就的佛、菩薩的思維,和我們普羅大眾的思維並不一樣。所以我們不能單單用一般人的思維去看經文上的時間軸或空間軸。

剛才提到的三身(法身、報身、化身),我們講「功德在法身中」。法身是屬於你自己的,別人拿不走的。而「福德」是會享盡的。

我們都知道,「內證佛性的無漏智」,那個才算是功德,如果你破一分無明,就證一分法身。我們就去想像,如果說有五十二位階的話,那就等於這個法身會愈來愈高。有的高僧大德會有「攝受力」,就是因為他的法身及修行境界比較高。所以我們這個「法身」非常重要,當然這個

法身要慢慢的修,慢慢的累積功德。

我們看釋迦摩尼佛傳,看到馬上就去證得四果阿羅漢,很快就跳級;像觀世音菩薩,後來得到阿彌陀佛教導的六字大明神咒,馬上就跳到另一個位階。這個就是修行(修為)要到某一個層次,才有可能跳級越過。(否則就是要循一步步階位,來漸次進階修行)。

所以法身等於是自己的「功德」,會跟著我們一直存在的。

至於「福德」,我們已讀過《金剛經》,了解福德就是有漏的,福報是會享盡的。所以(禪宗/淨土法門)兩者都是善法,不管你要修哪種法門,就像是紮馬步,從心地門開始,用覺察自己的內心開始。

4. 美玲師姐:

我們在娑婆世界並不圓滿,當然希望發願到淨土再好好修,好好深造。對我這種初學者,一直以念佛為主,因此生習氣、執念重,自修力嫌不足,期待佛手在最後拉我一把,讓我有機會進入佛國淨土好好隨諸佛、菩薩、善知識多學習,從他們的舉手投足去觀察、覺照自己,讓自己回娑婆時能帶著善種子再來自覺覺他。

因此,我每天都會唸:

「願生西方淨土中,九品蓮花為父母,花開見佛悟無生,不退菩薩為伴侶。」,以此來警惕自己年華不再,落入生活勤學修善化習氣。

但願此念不動搖。(祈願合十)

5. 莊老師:

在六祖壇經講話決疑品第三,主要是在講功德不再外布施,而在自信見性,也提到念佛往生西方的真義,淨土不再遠方,而在心地清淨處。

我們對淨土與禪宗的區別跟它的意旨,再進一步來做說明。會中也請曾老師為我們釐清觀念。

功德原本就在法身之中,是自己的,是不在修福的事項求,福報是會用盡的,所以應該隨時補充,最好是無漏。

信、願、行,無信不立。無信,願望不堅定,沒有行的有形修持,信願只是空想。三者合一才能真正成就淨土法門的修行。

本品,惠能大師又說:「善知識!大家都要依照無相偈頌修行,來見取真如自性,直接了當成就佛道,時間不會等待人的。慎思!

6. 彭新玲:

在星雲大師全集的決疑品有提到以下:

若人明心見性,在娑婆世界也就是在佛土。淨土宗的「念佛」是希望以正念來對峙邪念妄念。

「人的根性雖有利鈍兩種,但佛法並沒有兩樣。因為眾生迷和悟的差別,所以見性就有時間遲速的不同。執迷的人著相念佛求生西方淨土,覺悟的人只求淨化自己的心。所以佛說:『隨著自心清淨,自然佛土清淨。』」

讀完決疑品後,仍然勉勵自己立願為先、勤持經文、行解並重、時時警惕自心、活在當下、不要迷失在境界中,並謹記「淨土不在遠方,而在心地清淨之處。」。在這次讀書會中也是第一次聽到「十疑問」及三大阿僧祇劫的修行內容,這些都是讀書會的收穫,謝謝!

四、 佛光四句偈 及 普賢行願品迴向

Post is under moderationStream item published successfully. Item will now be visible on your stream. -

福國-十八田讀書會 reacted to this post about 1 個月前台北道場-書香讀書會

成立日期:2023.12.01

共讀時間:2025年11月24日晚上8:00點到9點500分

方式:ZOOM視訊

出席人員:莊琇紅、曾同學、鍾同學、譯叶、李同學

截圖:莊琇紅

回饋:莊琇紅、曾同學、德容、鍾同學、譯叶、

朗讀:德容、玉紋

文章:【星雲大師全集2】001六祖壇經講話 般若品第二

內容:第二〈般若品〉,記述六祖應韋刺史的請益,而為大眾開演摩訶般若波羅蜜多的法義,謂「若識得自性般若,即是見性成佛」。這是《六祖壇經》最重要的一品,本品將禪的價值、意義發揮得非常透澈。

第二〈般若品〉,記述六祖應韋刺史的請益,而為大眾開演摩訶般若波羅蜜多的法義,謂「若識得自性般若,即是見性成佛」。這是《六祖壇經》最重要的一品,本品將禪的價值、意義發揮得非常透澈。

分享及回饋?:

琇紅:《六祖壇經》般若品第二主要闡述「般若智慧」的真義,強調智慧本自具足,不在口念,而在心行;佛性人人平等,迷悟不同才有差別。六祖慧能提醒修行者不可執著於「空」,要以般若智慧觀照自心,方能見性成佛。般若如何來,生活累積,無念、無相、無住,平等觀,從世間到出世間熏習。

锺同學?:覺」是指對事物或自身的覺察和感知,而「悟」則是對覺察到的訊息進行更深入的理解和領悟。(告白)簡而言之,「覺」是「知」,「悟」是「解」。(告白)覺察煩惱的生起(例如瞋心),進一步「覺照」和對治,最終「契悟」本有的智慧(即覺悟),是從感知到領悟的過程。

曾老師:說通*29及心通*30,如日處虛空。

說通者,能以善巧方便,隨順眾生根機而說法無礙。悟證自己本性,是為心通。心通後,以心印心,以心傳心。

唯傳見性法,出世破邪宗。

普門品云 :「無垢清淨光,慧日破諸暗;能伏災風火,普明照世間。」

佛陀的智慧普照眾生,如日一般,能照破無明生死痴闇,所以喻為慧日。

*29說通:能以善巧方便,隨順眾生根機而說法無礙。

*30心通:又稱宗通。遠離一切言說文字妄想,悟證自己本性,稱為心通。以心印心。

*31慧日:佛陀的智慧普照眾生,如日一般,能照破無明生死痴闇,所以喻為慧日。

鍾老師?:總結

「覺」是開始,如發現小偷的行為,是感知的過程。

「悟」是結果,是透過智慧的分析,真正理解了小偷的本質,並能將其轉化為善念,是領悟的過程。

(告白)兩者相互關聯,「覺」是悟的前提,「悟」是覺的昇華。

美玲?:我以目前理解的四聖諦、十二因緣、六般若蜜。(目前在學習中)。舉例:

先生脾氣不好,常用大聲說話、想以此掌握家人。

此時太太若覺察到先生的大聲來自(對自己沒有自信)。來自(掌握型性格)。不對號吵架,以覺照自心、不跟境走。理解先生脾氣的原點《悟》。

以般若智慧化解衝突、以善解愛語包容、不被他的大聲帶著走,用善巧方便溝通。

這是我對生活用佛法的體悟。

曾老師?:「智慧如日,破諸暗冥」這句出自《文殊菩薩經》的名言。意即智慧如同太陽,可以驅散所有的黑暗。這不僅是一種哲理,更是一種能量,喚醒沉睡的潛能,使人從人生的谷底迅速反彈。文殊菩薩作為佛教中的智慧象徵,常以此句引導信眾面對各種挑戰,尋找自身的解決之道。

佛教的數字不但蘊含特殊意義,尤其學佛者若能藉著法數名相深入佛教義理,不失為一大方便法門。茲以一到十的數字,舉例說明:

1.一心求法。一心,指如來藏心,即絕對無二的心性。

2.二諦圓融。二諦,即第一義諦、世俗諦。

3.三學增上。三學,即戒學、定學、慧學。

4.四恩總報。四恩,即國家恩、父母恩、眾生恩、三寶恩。

5.五戒均持。五戒,即不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒。

6.六度共修。六度,即布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。

7.七財具足。七財,即信、戒、慚、愧、聞、施、慧,稱為七聖財。

8.八道並行。八道,即正見、正語、正命、正念、正思惟、正業、正精進、正定,稱為八正道。

9.九品同登。九品,即九種等級:上品上生、上品中生、上品下生、中品上生、中品中生、中品下生、下品上生、下品中生、下品下生。

10.十願圓滿。十願,指普賢十大願:一者禮敬諸佛,二者稱讚如來,三者廣修供養,四者懺悔業障,五者隨喜功德,六者請轉法輪,七者請佛住世,八者常隨佛學,九者恆順眾生,十者普皆回向。

譯叶?:「摩訶」是至大無外,至小無內。

「般若」為出世智慧。是成佛的軸心要件。

「波羅蜜」是了達諸法空相的菩提心。

福慧圓滿要具備布施波羅蜜,持戒、忍辱、精進、禪定、般若等亦復如是。即六度波羅蜜。

見性成佛不是一蹴而成。識自本心後,從本具自性清淨覺性(理上本具)下功夫,時時觀照自心,聽經聞法,長期薰修,如理思惟,行於日常。「善護念」當下這顆心,不再執念為「我」,不被情緒和習氣所轉。「知妄即離,離妄即覺」(事須漸修)。更重要的一點,要時時審察自心,確立學習佛法的「正知見」。

Post is under moderationStream item published successfully. Item will now be visible on your stream. -

台北道場-書香讀書會

成立日期:2023.12.01

共讀時間:2025年11月17日晚上8:00點到9點500分

方式:ZOOM視訊

出席人員:莊琇紅、曾同學、鍾同學、譯叶、李同學

截圖:莊琇紅

回饋:莊琇紅、曾同學、德容、鍾同學、譯叶、

朗讀:德容、玉紋

文章:【星雲大師全集2】001六祖壇經講話 行由品一

內容:六祖法寶壇經》是中國第一部白話文學作品,是中國文化中的一朵奇葩,更是禪學的偉大著作。尤其,是一部闡述人人真心本性的重要經典,它指出我們真正的生命,因此也可以說是一部充滿生命智慧的寶典。

古人說:

人生最大幸福事,

夜半挑燈讀《壇經》。

在禪宗龐大的典籍中,《六祖法寶壇經》被視為是一部無上的寶典,在中國佛學思想上具有承先啟後的力量;宋明兩代理學家的語錄,也深受此《壇經》影響。因此,《壇經》不但在佛教裡居於極其重要的地位,近代國學大師錢穆尤其將之與《論語》、《孟子》等書並列為探索中國文化的經典之一;是中國第一部白話文學作品,是中國文化中的一朵奇葩,更是禪學的偉大著作。西方人瓦茨氏(AlanWatts)認為《壇經》是「東方精神文學的最大傑作」。

在邁入二十一世紀的今日,學禪已蔚為世界潮流,例如在美國,「禪」被列為訓練太空人的課程之一,因為到了太空,必須停留一段相當長的時日,如果沒有禪定的力量,寂寞無聊的時間便不容易打發。

禪是什麼?禪是不立文字,禪是言語道斷,禪是自然天成的本來面目,禪是我們的本心自性。禪不是出家人的專利,也不是只有深山古剎裡的老和尚才參禪入定,因為禪就是佛性,所以人人都可以參禪。

禪有無限的意義,無限的內容,無限的境界,如果我們每一個人都有一點禪的素養,對於自己心境的拓寬,精神的昇華,人格的培養,心物的調和,都會有很大的幫助。例如:一句難堪的言語,一個尷尬的動作,一段不悅的往事,在禪的灑脫、幽默、勘破、逍遙之中,一切都會煙消雲散。因此,禪之於每一個人的生活,都是非常重要的。

?分享及回饋:

莊琇紅:「南頓北漸」是禪宗史上對兩種修行法門的概括:南宗主張頓悟,北宗主張漸修。這一分野源自五祖弘忍的兩位弟子——慧能與神秀的教法差異。- 慧能(南宗):在嶺南曹溪弘法,主張「無念、無相、無住」的頓悟法門,影響深遠,後來成為禪宗主流。

- 神秀(北宗):在荊州、長安一帶弘法,提倡「時時勤拂拭,勿使惹塵埃」的漸修觀念,曾被武則天尊為國師。

- 神會:慧能弟子,在滑台大會中與北宗辯論,批評北宗為「傍師漸法」,成功奠定南宗正統地位

而行由品是佛講述,《行由品》全名為《六祖壇經·行由品第一》,由六祖惠能口述、弟子法海記錄,是整部《壇經》的開篇。所謂「行由」,即「行跡之由來」,記述惠能的身世、求法、悟道、得衣鉢、隱修與弘法的因緣。

? 內容概要

1. 出身與開悟:

• 惠能出身嶺南貧寒之家,因聽聞《金剛經》一句「應無所住而生其心」而當下開悟。

• 發願北上黃梅參禮五祖弘忍。

2. 黃梅得法:

• 在五祖座下擔任勞役,八月餘。

• 五祖命弟子作偈,神秀作「身是菩提樹」偈,惠能請人代筆作「本來無一物」偈,顯示頓悟見性。

• 五祖深知其悟,夜半傳衣法,囑其南下避難。

3. 隱修與弘法:

• 惠能隱於獵人隊中十五年,後於廣州法性寺「風幡之辯」中顯露禪機。

• 韶州刺史請其出山,於曹溪寶林寺弘法,開示「菩提自性,本來清淨,但用此心,直了成佛」。

鍾老師?:

《壇經》的〈行由品〉是敘述六祖惠能大師的生平,包含他的出生、學佛、悟道,以及悟道後傳法度眾的因緣和過程。內容講述了五祖弘忍如何將衣缽傳給惠能,以及惠能為躲避迫害而南下隱藏、後又弘揚禪宗的經歷。

「靈山一會,儼然未散」意指佛陀在靈鷲山說法的盛況,至今仍未散場,這是一個佛教典故,典出《法華經》,表示修行者在內心清淨時,能親見佛陀講法的殊勝景象。(告白)這句話更深層的含義是,法身常存,佛陀的教法並非過去,而是永恆存在於當下,只要發起菩提心,隨時都可以親近佛法。

「無遮大會」是一個佛教的公開法會,意思是「無有遮障」,不分貴賤、僧俗、智愚、善惡,所有人都可以平等地參與布施和受施。(告白)這項活動源於印度,後傳入中國,至今在台灣等佛教國家仍有舉辦,以消弭災禍、淨化人心為目的。

慧能有眾多弟子,其中以荷澤神會、青原行思、南嶽懷讓和石頭希遷最為著名。(告白)這些弟子傳承了慧能的南宗禪法,為禪宗的發展奠定了重要基礎。

「讓自己做一道光」意指以自身的善良、信念和力量,成為照亮自己也溫暖他人的存在,這是出自印度詩人泰戈爾的《用生命影響生命》。它鼓勵人們保持心中的善良,相信自己的力量,因為這份光芒或許能幫助他人走出黑暗、絕望或迷茫。

曾同學?:神秀上座作偈曰:

「身是菩提樹, 心如明鏡臺,時時勤拂拭, 勿使惹塵埃。」

「身是菩提樹」,此譬喻立身之辭也。「心如明鏡臺」,此喻心以鏡。鏡能照物,而物未來時,鏡無將迎;物方對時,鏡無憎愛;物既去時,鏡無留滯。聖人之心,常寂常照,三際空寂,故喻如鏡。「時時勤拂拭, 勿使惹塵埃。」故需依師言教,背鏡觀心,息滅妄念。念盡即覺悟,無所不知,如鏡昏塵,須勤勤拂拭,塵盡明現,即無所不照。前二句是譬喻,言體。後二句是修行,說功。

譯叶?:提到壇經,就想到「神秀大師」「惠能大師」。

兩位大師的出生背景不同,因緣不同,傳法方式不同,使命不同。

後世學人,單靠隻字片語做評論,對兩位大師都是不公平的。

一位是關乎「政策開放佛教盛行」的關鍵人物。一位是「人間佛教」始祖,讓平民百姓得以聞法的親民大師。在傳法過程中,兩位大師皆是舉足輕重之人,令人敬佩。

沒有上位支持,樹立典範,政策開放,佛法無法興盛廣傳。

再者,神秀大師本是學者菁英,佛學翹楚,能舆當代君王切磋佛法之大師,「一般弟子」豈敢越權代述。

美玲?:師姐所言甚是:

《上位支持、政策開放。》

自古以來在時代變遷、政治動盪中,確實需要不怕背負政治和尚的罵名、弘揚佛法之法師,才能讓佛法深耕、入民心、廣傳。聖僧的心 留與不負此生、何顧外人評斷。

沒有上位支持,樹立典範,政策開放,佛法無法興盛廣傳。

再者,神秀大師本是學者菁英,佛學翹楚,能舆當代君王切磋佛法之大師,「一般弟子」豈敢越權代述。

Post is under moderationStream item published successfully. Item will now be visible on your stream. -

台北道場-書香讀書會

成立日期:2023.12.01

共讀時間:2025年11月3日晚上8:00點到109點00分

方式:ZOOM視訊

出席人員:蔡老師、莊琇紅、曾同學、鍾同學、譯叶、玉紋、李同學

截圖:莊琇紅

回饋:蔡老師、莊琇紅、曾同學、德容、鍾同學、譯叶、玉紋

朗讀:德容、玉紋

文章:【星雲大師全集5】經講話 不受不貪分第二十八 應化非真分第三十二

內容:須菩提!如果有菩薩用滿恆河沙世界之多的七寶來布施,所得的功德,當然無法計量。但又如果有人明白一切法空,親證生忍、法忍、無生法忍,行法布施,所得的功德,那麼,這位得成於忍菩薩的功德要比寶施菩薩的功德更多。為什麼呢?須菩提!因為得成於忍菩薩不執取福德的緣故。」布施波羅蜜,初地菩薩;忍辱波羅蜜,三地菩薩。

須菩提問道:「佛陀!為什麼得忍菩薩不執取福德呢?」

「須菩提!菩薩對於所作的福德,不應貪求生起執著,不著福德相,不執取福德為實。」「須菩提!如果有人將盈滿無量阿僧祇世界的七寶拿來布施,又如果有發無上菩提心的善男子、善女人,對這部《金剛經》能受持、讀誦、為他人解說,即便只有短短的四句偈,他的福德要勝過以七寶無住行施的菩薩。要如何為他人演說呢?應當不執取一切諸相,其心如如不動。為什麼呢?

因為世間一切的因緣所生法,就像夢境的非真、幻化的無實、水泡的易滅、影子的難存,又如早晨遇日而失的露珠、天空將雨時的閃電,瞬間即滅,應對有為法起如是的觀照啊!

分享及回饋?:

琇紅?:行六度波羅蜜,廣結善緣,得成於忍菩薩的功德要比寶施菩薩的功德更多,,因為得成於忍菩薩不執取福德的緣故。

佛陀一路為我們除盡內外妄想。《金剛經》闡發的般若性空之理,不同於外道的斷滅空,亦非二乘人的偏寂空,而是於重重無盡的法界中,處處空有相攝、含融,在紛擾的人間,

以金剛為明鏡,端正身心;

以金剛為房舍,離諸炎寒;

以金剛為美膳,得大滿足;

以金剛為曙光,照破黑暗;

以金剛為上服,圓滿莊嚴。

只要返歸自性,寂靜六根,恁麼時,千樹梅蕊芬芳,暗香萬億充塞!屆時,無人無佛,無法無說,無空無色,無是無非,庭前柏樹演佛事,大千世界總騰騰。Post is under moderationStream item published successfully. Item will now be visible on your stream. -

台北道場-書香讀書會

成立日期:2023.12.01

共讀時間:2025年10月27日晚上8:00點到109點00分

方式:ZOOM視訊

出席人員:蔡老師、莊琇紅、曾同學、鍾同學、譯叶、玉紋、李同學、淑卿

截圖:莊琇紅

回饋:蔡老師、莊琇紅、曾同學、德容、鍾同學、譯叶、玉紋、淑卿

朗讀:德容、玉紋

文章:【星雲大師全集5】經講話 第三十 依報無住世界假相分及 知見不生分第三十一

內容:第三十 依報無住世界假相分

須菩提!如果有善男子、善女人,將三千大千世界粉碎成微塵,你認為如何?這些微塵數目難道不是很多嗎?」

「太多了,佛陀!為什麼呢?如果這些微塵實有、恆常的體性,那麼佛陀就不會說它多了。這是什麼緣故呢?

佛陀所說的眾多微塵,實是緣生的假相,並沒有恆常不變的自性,因此不可執為實有,說眾多的微塵,那只是假名為說而已。佛陀!

如來說的三千大千世界,也並非是真實、恆常存在的,它亦只是個假名而已。為什麼呢?

如果有世界,那它也只是由眾緣和合而成的一個事物。如來說的一合相,並非實有自體,一非定一,合非定合,緣生則聚,緣滅則離,不是實存不變的,一合相也只是假名為說罷了。」

「須菩提!所謂一合相,本沒有定相可言,是眾緣和合而有,畢竟空無自性,非言語所能表詮,但是凡夫之人執著取相,貪戀執著以為其真實固定存在。」

知見不生分第三十一:

須菩提!如果有人說:『佛陀宣說的我見、人見、眾生見、壽者見,是真實的,離開這些真實存在的四見,就能解脫!』須菩提!你認為如何?這個人了解我所說的深意嗎?」

「佛陀!這個人不了解您所說的深意。為什麼呢?佛陀說我見、人見、眾生見、壽者見,這些都是虛妄不實的,只是隨緣而設立的假名。眾生迷於事相為有,若能曉悟法性空寂,便知不可於此四見妄執實有。」

「須菩提!發起求無上正等正覺之心的人,對於一切世間法、出世間法,都應該如實知,如實見,如實信解,心中對一切法相,乃至非法相,不妄起執著。

須菩提!你應當知道,所謂的法相,並非有真實不變的法相,只是緣起的幻相,佛陀暫時應機說法的假名而已。」

分享及回饋?:

琇紅?:本第三十 依報無住世界假相分,以佛教觀點言之,世間之一切法,皆為一合相。

知見不生分第三十一,第三十一分了結「云何應住」、「云何降伏其心」的一段心事,如是知六塵虛妄,住心無住;滅盡一切眾生,不見有一眾生可度;以無法發心,是名真發菩提心也。種種知見不住,法相不生,如是知、如是見、如是信解。

蔡老師?:共讀分享:第三十 依報無住世界假相分 此分延伸無住之義,再以吾人依報之器界為例,闡明微塵世界雖多,非有實體,不過是因緣聚合的幻有假相,佛陀已了知器界為因緣生滅之法,因此於三千大千世界攝化眾生,不取相住著,隨緣自在。

一、微塵世界,虛妄建立。佛陀以三種世間:一、器世間,二、有情世間,三、真覺世間,三番會釋,依報無住,如幻如化,是虛妄所建立的假相。微塵起於世界,輪迴由於一念妄想識心,善惡念頭都在我們的一心。

二、一合相者,不可言說。從微塵集成世界,再由世界聚合形成三千大千世界,不論塵、界都是因緣和合的假相,無有實體可得。什麼是「一合相」呢?即事物的顯現其實是因緣組合出來的相狀。世界既可以碎為微塵,微塵也可以合而為世界,由此而觀,則塵、界俱無自性,當體即空,哪裡是個不離不散、恆常不變的實性呢?「蓋此一合相,若在器世,則名寂光真境;若在情世,名曰真如自性;佛性本體,若在真覺世,則名清淨法身。」

三種世間,皆具此理,正明心、佛、眾生,情與無情,一切平等。 知見不生分第三十一本分旨意,即是要我們斷除心外取法的毛病,務使知見不生。發阿耨多羅三藐三菩提心者,於一切法,應如是知、如是見、如是信解,不生法相。發菩提心的善男子、善女人,如何安住菩提心?如何降伏妄心?此分總除諸執,以顯三空(我空、法空、空空)之正智。佛陀在此分,則粗細妄念俱遣,內外見相拂淨,令吾等不生一念,契如如不思議境。

一、拂四見相,解如來義。佛陀為行者闡明離見、相之理,心並沒有我見、我相的住著。佛說我等四見,義含三諦,欲使一切眾生,達得我即非我,無我而我,了明自性,頓證真空妙有,自家珍寶,不假外求。《金剛經》的每一分,佛陀所說之義,亦是要吾人信有內實不壞的菩提種,只要伏心離相,去除無明殼,必成菩提樹王,結菩提果實。佛法在世間,不離世間覺,離世求菩提,猶如覓兔角。

二、發菩提心,生正知見。前文總除粗細執著,空掉心外的「我等四相」、心內的「我等四見」,如此妄心頓息,就像倒完杯中的濁水,除盡田中的莠草,即能灌注甘露醍醐,播種菩提慧苗。見、相俱淨,又回歸於最初始「安心」的主題。發阿耨多羅三藐三菩提心者,於一切法,應「如是知,如是見,如是信解」,《金剛經註解》:

「若見自性,本自具足,是清淨人見。於自心中,本無煩惱可斷,是清淨眾生見。自性無變無異,無生無滅,是清淨壽者見。」第三十一分了結「云何應住」、「云何降伏其心」的一段心事,如是知六塵虛妄,住心無住;滅盡一切眾生,不見有一眾生可度;以無法發心,是名真發菩提心也。種種知見不住,法相不生,如是知、如是見、如是信解。如盤珪禪師所說,只是平常無事,餓了就吃,睏了就眠,日用常顯無上道。細讀經文,一知半解,若無老師解説,是無法真實了解其義,謝謝曾老時發心為我們解説,也謝謝琇紅督導的引領,讓我們都能法喜充滿!

曾老師?:

真修行,是在當下覺知。不追憶過的第一因,不臆測未來的終點,就在當下這一刻,清楚覺知因緣法的運作。

見色不執著於色,聞聲不執著於聲,起念不執著於念;如此法隨法行,自然超越生死,趣入涅槃。

一合理相分 第三十

須菩提言:「世尊!如來所說三千大千世界,則非世界,是名世界。何以故?若世界實有者,即是一合相;如來說一合相,則非一合相,是名一合相。」「須菩提!一合相者,則是不可說,但凡夫之人,貪著其事。」

金剛經,來到 32分之第 30分,此分前段,須菩提大談 ;若世界實有者,即是一合相。 佛糾正他說 : 一合相者,則是不可說,這不是凡夫的境界,超乎凡夫的認知,這個世界如何生成,古哲稱 ;久遠劫以前,最原始的混沌之氣,謂太極運動而分化出陰陽,由陰陽而產生四時變化,繼而出現各種自然現象,是宇宙萬物之原。 這世界歷經無數次的成住壞空,是佛的境界。 但凡夫之人,貪著其事。 佛說須菩提還在這凡夫境界。

知見不生分第三十一

「須菩提!若人言:『佛說我見、人見、眾生見、壽者見。』須菩提!於意云何?是人解我所說義不?」世尊說我見、人見、眾生見、壽者見,是因為凡夫有我見、人見、眾生見、壽者見。 佛菩薩在渡眾的時候,必須以眾生的知見,讓眾生聽懂佛說的法,引導開示悟入佛的知見。 是故,是人是解佛所說的義的,是人是聽懂了佛說的法的。 反而是須菩提沒聽懂佛的意思。 但是,行菩薩道就不能執著「我相、人相、眾生相、受者相。」著了此四相,即非菩薩。 所以佛說 : 「須菩提!發大心的菩薩,於一切法,應有正知、正見、正信正解,擇法覺知,不生法相。 須菩提!所言法相者,不是你說的那個法相,才是如來要說的法相。」 空為大乘深義,佛,是由於覺證空性而得自在解脫的。 所以從覺證來說,空是一切法的真實性,是般若、菩提所覺證的。從因覺證而得解脫來說,空是解粘釋縛的善巧方便;空,無所住,無著,無取等,是趣證的方便,是覺證的成果。示真性,也示行證。我們學習析空、體空,菩薩渡眾,常遊畢竟空,佛即入寂滅涅槃。 佛家又認為,但知「空」而不知「不空」的「性德」、「妙用」,便是執「空」而不化的「頑空」,如隋·智顗《摩訶止觀》所說:「著此空想,諸佛不化。」 執著「頑空」之想的人,否定了一切,諸佛亦難以度化。

須菩提在此經中,說了許多「所謂...即非...是名...。」「不也。」的法相,佛在此經末段,告訴大家 須菩提說的那個三段式與否定的法相,不是如來所要說的法相。

Post is under moderationStream item published successfully. Item will now be visible on your stream.

目前尚未有任何活動。